Помимо Юрия Гагарина, существует много других космонавтов, совершивших важные подвиги

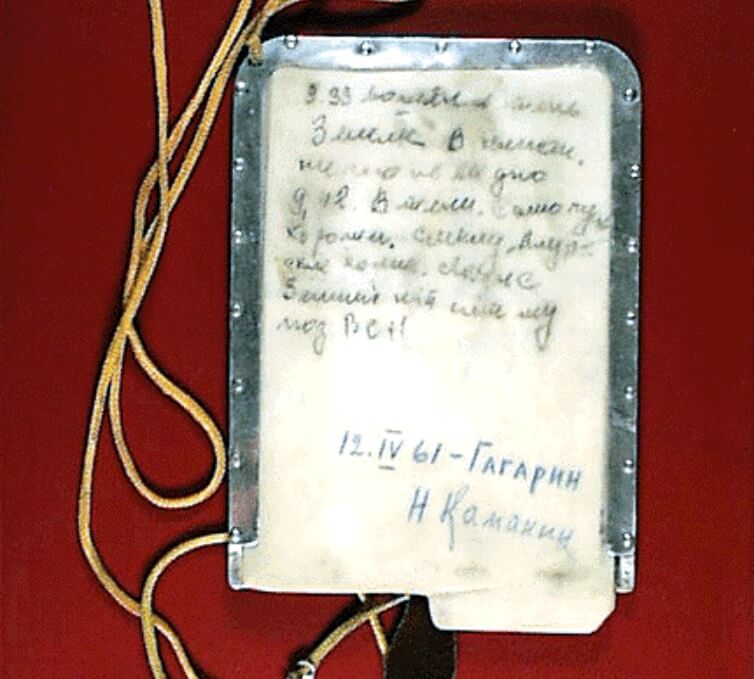

Безо всяких преувеличений, первый полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года — это одно из самых главных событий в науке за всю историю человечества. Он вылетел из космодрома Байконур на космическом корабле «Восток-1», сделал один виток вокруг Земли, и пробыл в космосе 108 минут. Первый полет человека в космос доказал, что за пределами планеты человек полностью сохраняет работоспособность и ясность мышления. Можно сказать, что Юрий Гагарин протоптал тропинку в космос для всех будущих космонавтов и астронавтов. Он является всемирно известным человеком, но существуют и другие отечественные космонавты, которые сделали большой вклад в развитие науки. Конечно, их подвиги не настолько великие, как у Юрия Гагарина, но знать их имена все равно должны все.

Космонавт Герман Титов — самый молодой человек в космосе

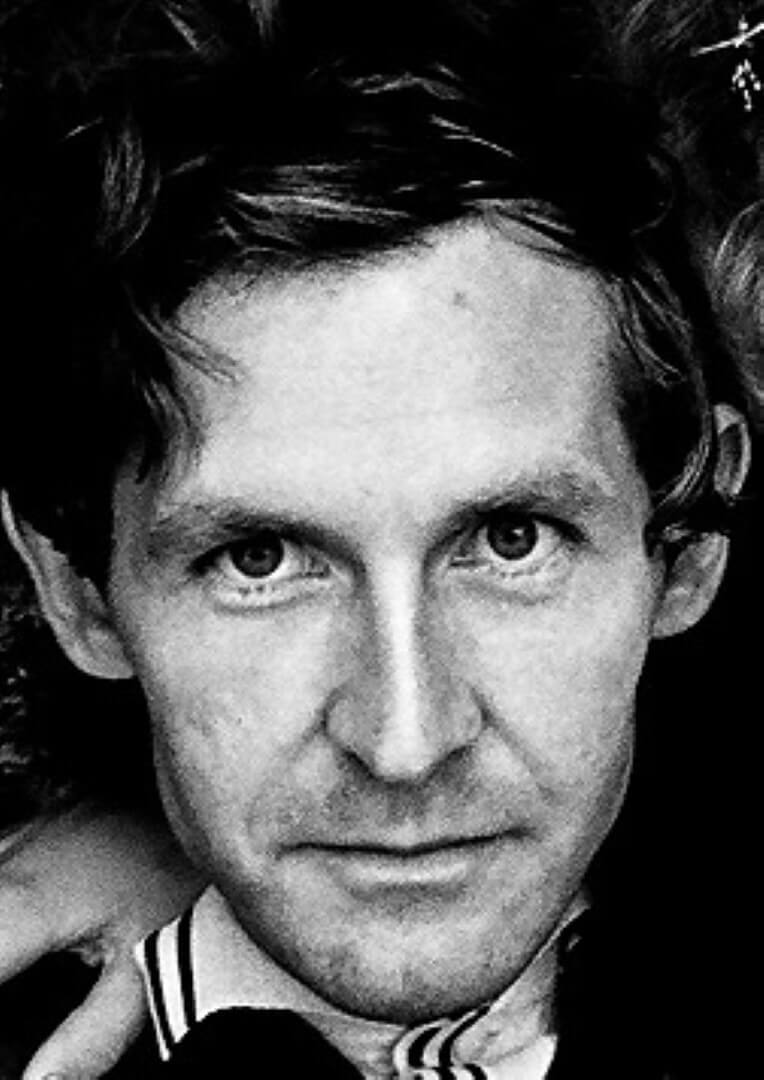

Вторым самым известным космонавтом в мире является Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина, поэтому именно ему предложили совершить второй полет в космос 6 августа 1961 года.

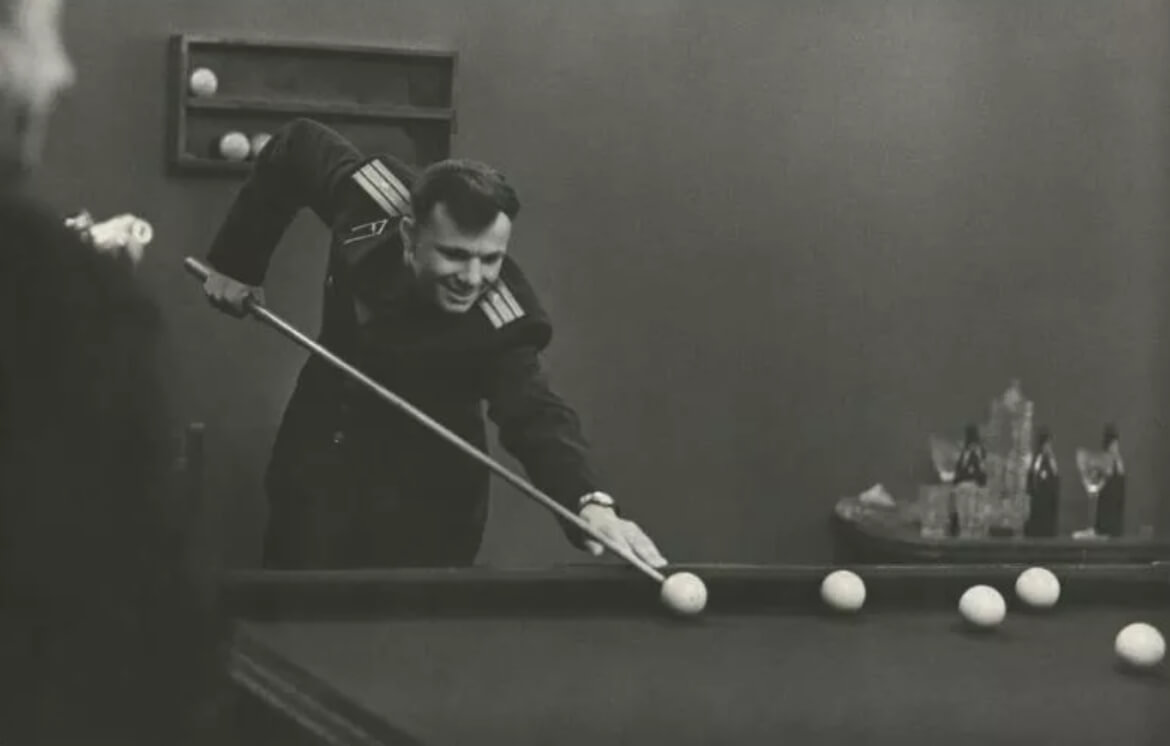

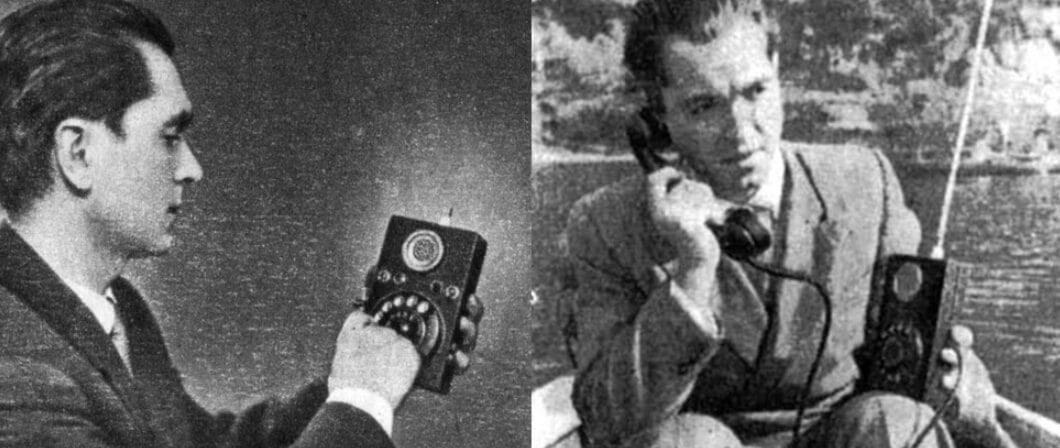

Советский космонавт Герман Титов в 1961 году. Источник: museum-cosmos.ru

Герман Титов отправился в космос на корабле «Восток-2». Он стал первым человеком, который провел в космическом пространстве более одного дня — всего его полет длился 1 сутки, 1 час и 11 минут. За это время он успел облететь Землю 17 раз и тем самым преодолел более 700 тысяч километров.

Герман Титов — первый человек, который пробыл в космосе более одного дня. Источник: spacegid.com

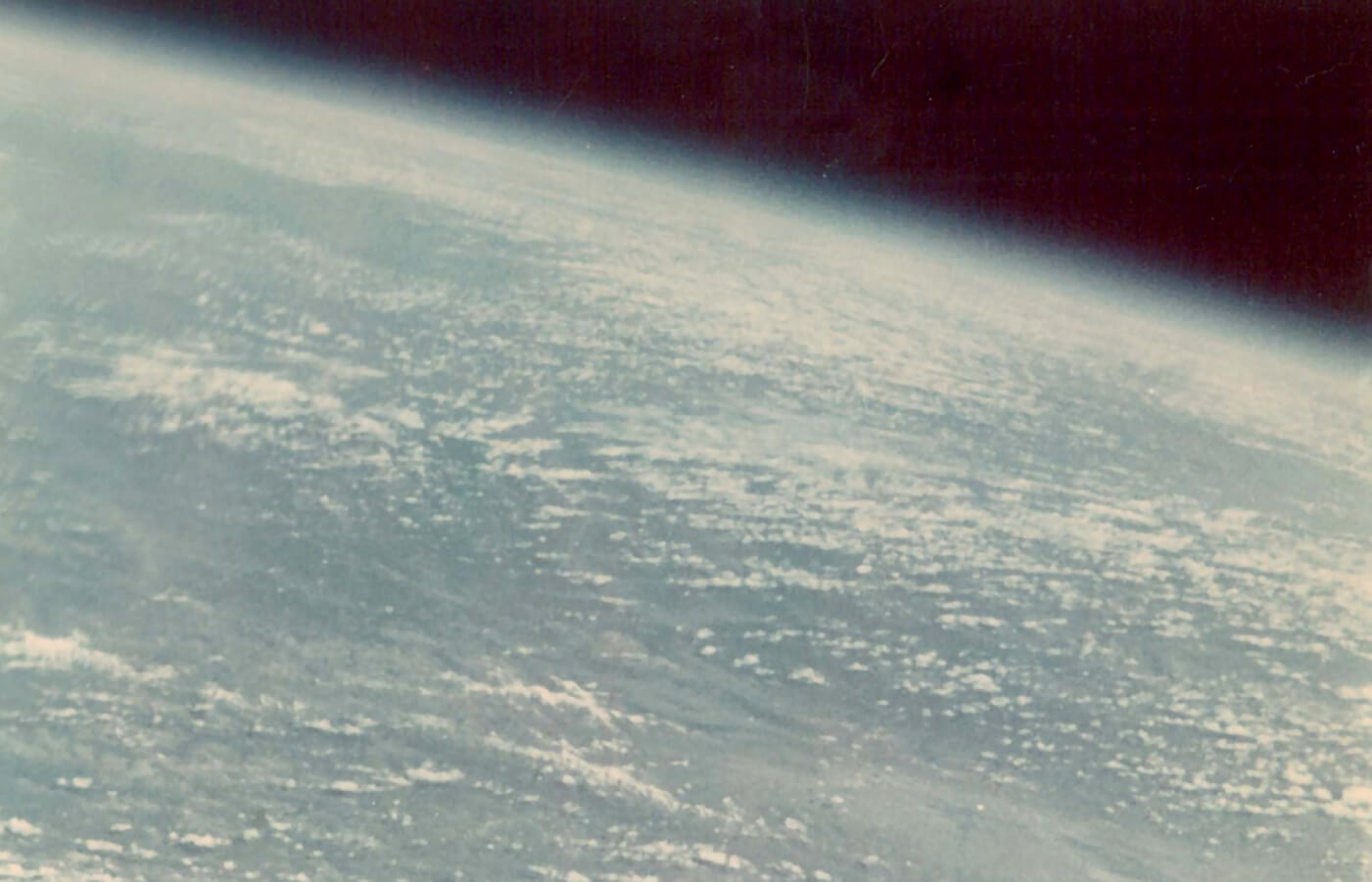

Будучи в полете, Герман Титов успел сделать многое. Например, он на своем примере показал, как работает организм человека во время длительного пребывания в космосе. Он стал первым человеком, который попробовал спать и есть за пределами Земли. Еще ему удалось сделать первые снимки Земли из космоса при помощи обычного фотоаппарата.

Снимок Земли из космоса, сделанный Германом Титовым. Источник: gazeta.ru

Если Юрий Гагарин протоптал первую тропинку в космосе, то Герман Титов сделал ее еще более заметной и удобной для будущих исследователей. Впечатляет то, что он до сих пор является самым молодым человеком в космосе — на момент полета Герману Титову было всего лишь 25 лет.

Читайте также: Удивительные фотографии космической программы СССР, которые вы еще не видели

Валентина Терешкова — первая женщина в космосе

Спустя два года после легендарных полетов Юрия Гагарина и Германа Титова в космос отправилась первая женщина — Валентина Терешкова. Внутри космического корабля «Восток-6» 16 июня 1963 года она вышла на земную орбиту и провела там 2 суток, 22 часа и 51 минуту.

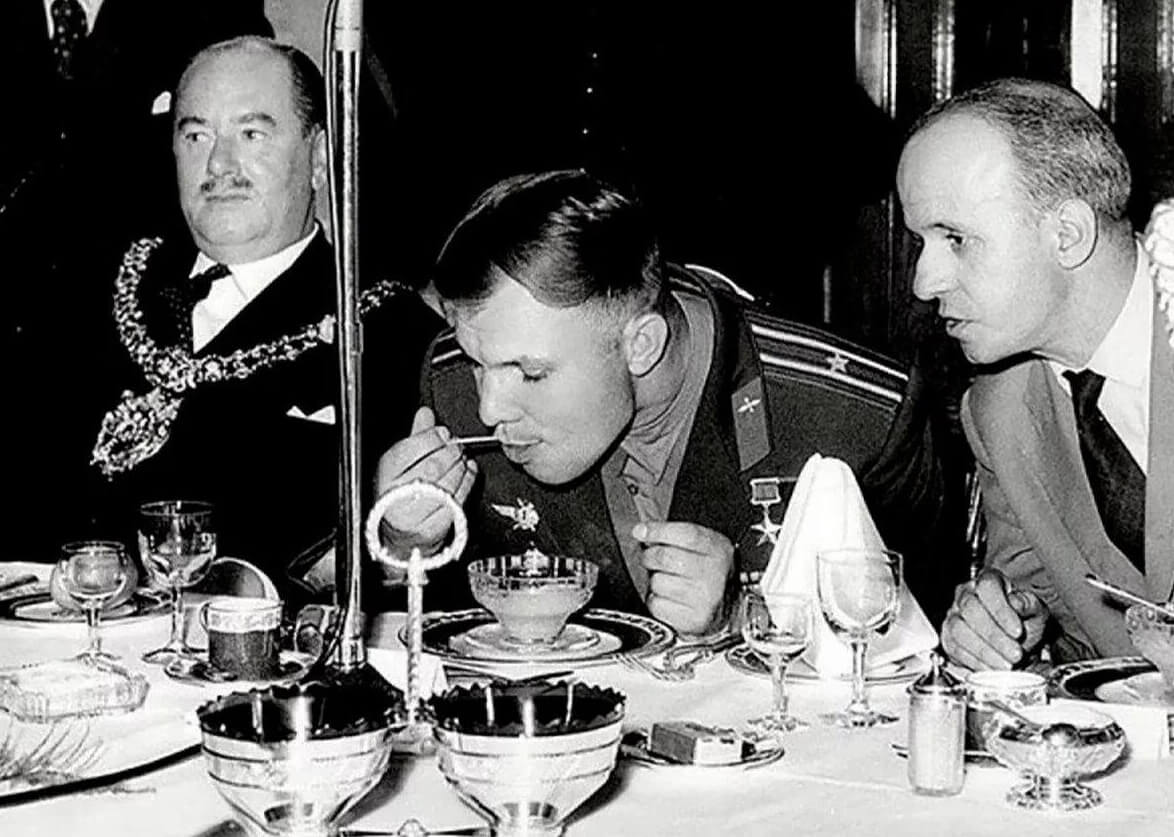

Во время полета в космос, Валентине Терешковой было 26 лет. Источник: yar.life

Во время полета с Валентиной Терешковой произошла неприятность. Из-за ошибки ее корабль с каждым витком вокруг Земли начал отдаляться. К счастью, вместе с центром управления полетами ей удалось решить проблему — если бы она не смогла это сделать, корабль бы не вернулся обратно. На протяжении нескольких десятилетий этот факт держался под секретом.

Валентина Терешкова до сих пор остается первой женщиной, которая летала в космос одна. Источник: m24.ru

После Валентины Терешковой в космос отправлялись и другие женщины, но все они летали вместе с другими членами экипажа. А вот наша соотечественница была одна, и этот подвиг все еще никто не смог повторить. Спустя год после возвращения из космоса она родила здорового малыша и доказала, что у космонавтов могут быть дети.

Вам будет интересно: Почему женщины лучше подходят для полета на Марс, чем мужчины

Алексей Леонов — первый человек в открытом космосе

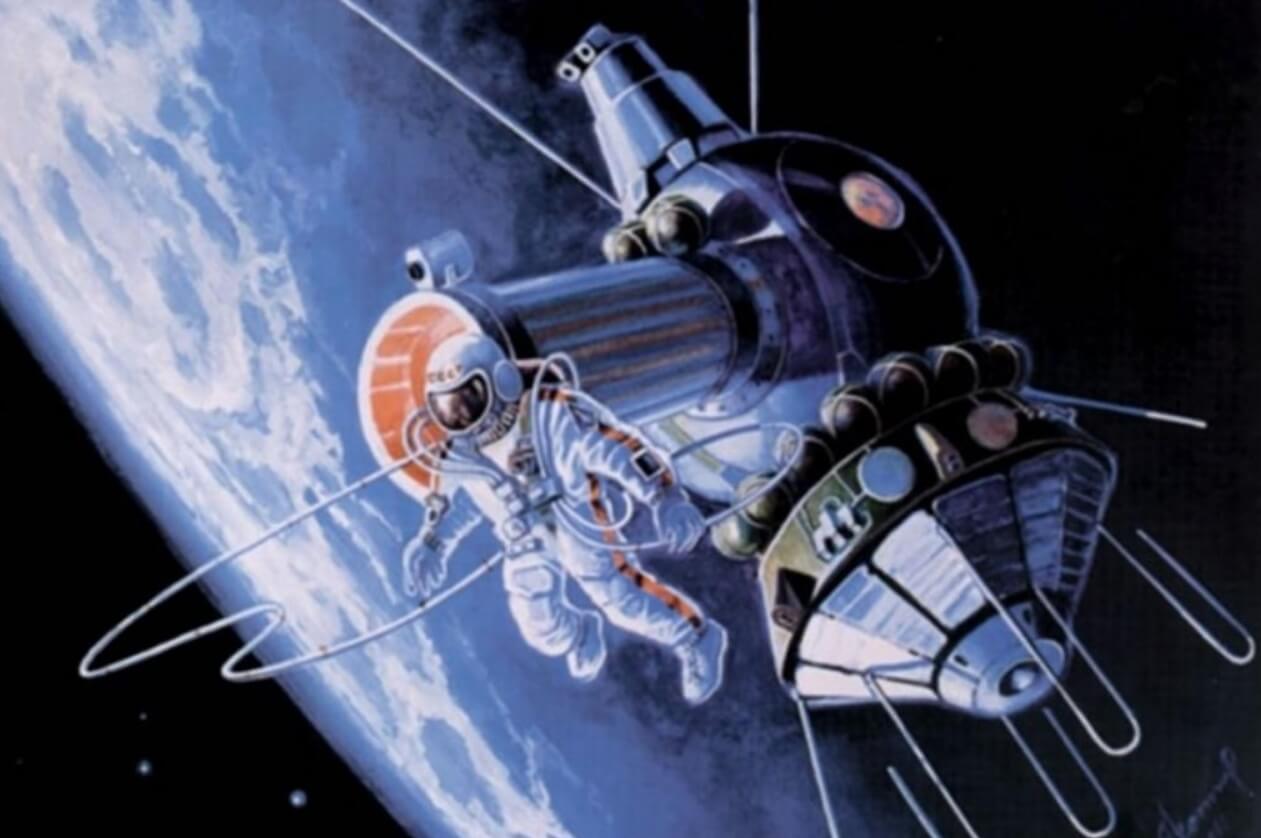

Первый выход человека в открытый космос был совершен 18 марта 1965 года. Тогда советский космонавт Алексей Леонов добрался до земной орбиты на корабле «Восход-2», а потом вышел из него в бесконечное пространство на целых 12 минут.

Космонавт Алексей Леонов в 1965 году. Источник: kp.ru

Во время вылазки советский космонавт чуть не умер. Неожиданно для всех в космосе у него раздулся скафандр, и мужчина не мог втиснуться обратно в люк. Это удалось сделать только после того, как Алексей Леонов выдавил из костюма лишний воздух. Вдобавок к этому на корабле «Восход-2» возникло семь аварий, которые тоже могли стоить космонавту жизни.

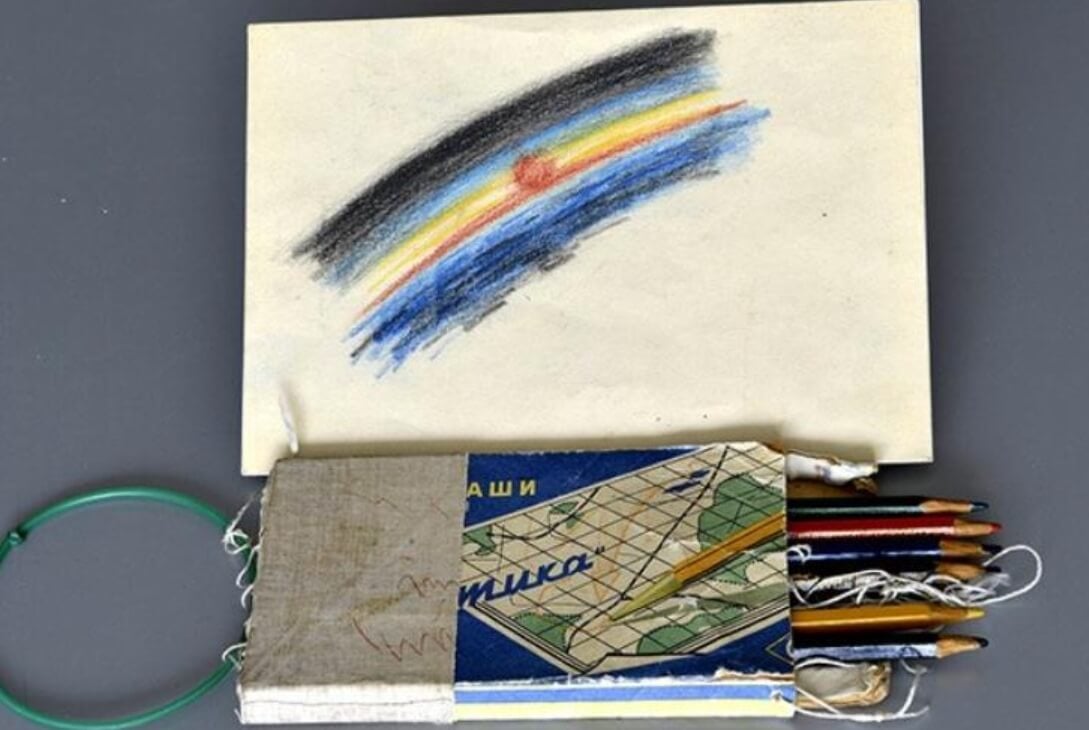

Алексей Леонов также был отличным художником, вот его картина «Выход в открытый космос». Источник: snob.ru

Также Алексей Леонов известен тем, что руководил кораблем «Союз-19» в 1975 году. В рамках этого полета советские космонавты состыковались с американским кораблем «Аполлон». Это была первая в истории стыковка космических кораблей разных стран.

Смотрите все: Вышедших в открытый космос астронавтов впервые увидели с Земли

Светлана Савицкая — первая женщина в открытом космосе

Первой женщиной в космосе является Валентина Терешкова, а вот первой в открытом космосе — Светлана Савицкая.

Всего она летала в космос два раза. Первая миссия была совершена в 1982 году, когда в качестве одного из членов экипажа корабля «Союз Т-7» она прилетела на космическую станцию «Салют» и пробыла там неделю.

Светлана Савицкая в 1984 году. Источник: kosmos-memorial.ru

Второй полет Светлана Савицкая совершила в июле 1984 года. В рамках 12-дневной миссии она вышла в открытый космос вместе с Владимиром Джанибековым и установила рекорд: женщина оставалась в открытом пространстве 3 часа 35 минут. Всё это время она со своим коллегой проводила научные эксперименты.

Светлана Савицкая на своем примере в очередной раз доказала, что женщины могут прекрасно справляться с работой космонавта.

Читайте также: Уникальные сувениры из СССР, побывавшие в космосе

Валерий Поляков — самая долгая миссия в космосе

В январе 1994 года советский космонавт Валерий Поляков отправился на советскую космическую станцию «Мир». Перед ним стояла грандиозная задача — выполнить программу биологических исследований, чтобы улучшить систему поддержания жизни космонавтов в будущем.

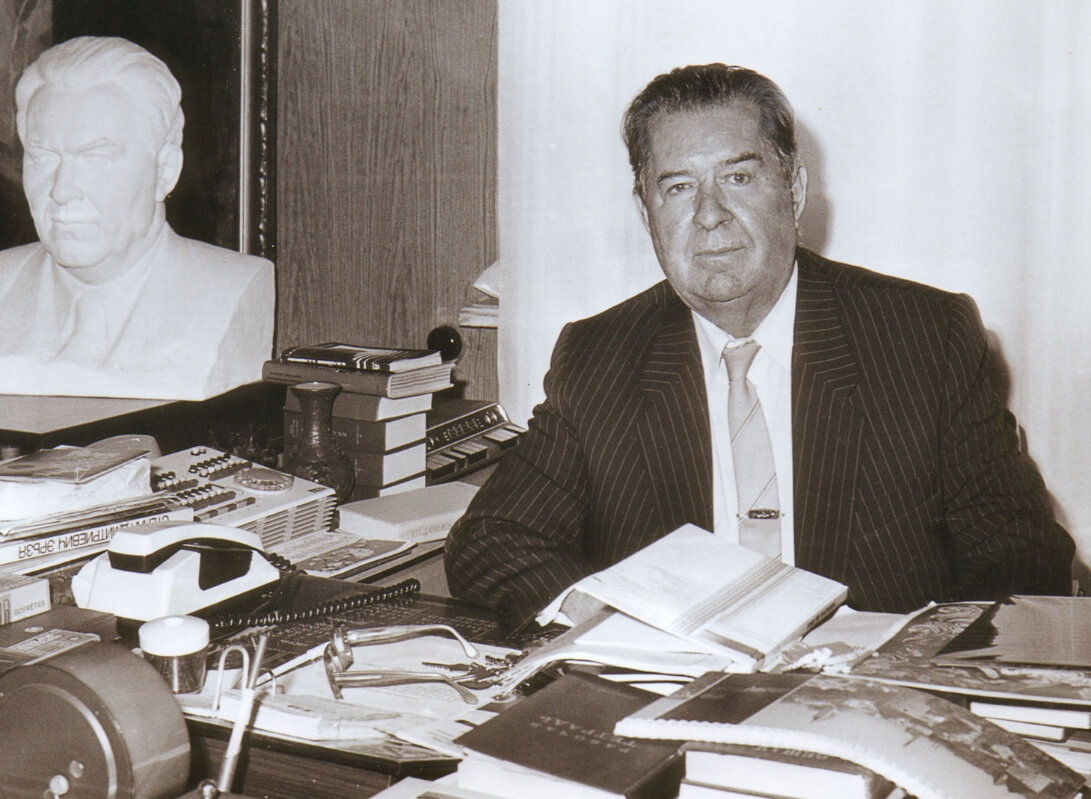

Космонавт Валерий Поляков. Источник: mk.ru

Он отлично проделал свою работу, но она заняла очень много времени. Валерий Поляков вернулся на Землю только в марте 1995 года. Так он стал мировым рекордсменом по проведенному в космосе времени — 437 дней и 18 часов.

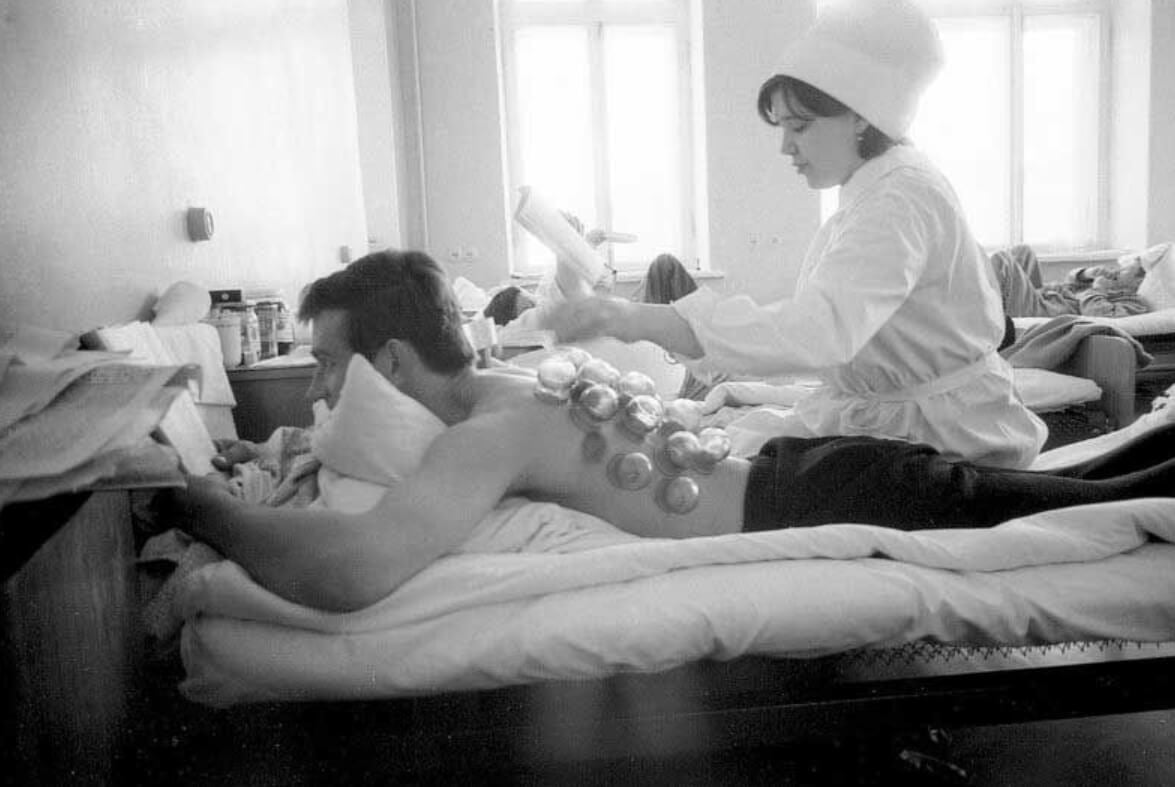

Валерий Поляков после возвращения на Землю. Источник: habr.com

За всю свою карьеру Валерий Поляков совершил два полета. Если сложить их, суммарно он провел в космосе 678 дней и 16 часов. Несмотря на длительное пребывание в космосе, он прожил 80 лет — смерть настигла его в сентябре 2022 года.

Статья в тему: Самые удивительные рекорды, поставленные людьми в космосе

Анатолий Соловьев — самое долгое время в открытом космосе

Рекорд пребывания в открытом космосе тоже принадлежит нашему соотечественнику Анатолию Соловьеву. Он выходил за пределы космических кораблей и станций целых 16 раз и в общей сумме пробыл в звездном пространстве 82 часа 21 минуту.

Анатолию Соловьеву принадлежит рекорд пребывания в открытом космосе. Источник: cosmosplanet.ru

Ему, как никому другому, известно, каково приходится в открытом космосе. В одном из интервью он рассказал, что там очень тихо. И это даже при том, что сложные по строению скафандры оснащены мощной электроникой, которая издает разные звуки.

Вам будет интересно: Чем пахнет в космосе — астронавты дали подробный ответ

Олег Кононенко — самое долгое время в космосе

Рекордсменов по суммарному времени в космосе за историю космонавтики было много. Например, некоторое время этот рекорд принадлежал космонавту Геннадию Падалке, который пробыл в космосе 878 дней.

Российский космонавт Олег Кононенко. Источник: yk24.ru

В феврале 2024 года этот рекорд был побит российским космонавтом Олегом Кононенко. Свой первый полет в космос он совершил в 2008 году, будучи членом экипажа космического корабля «Союз ТМА-12». Относительно недавно, 4 февраля в 11:30:08 часов, он побил рекорд длительности пребывания в космосе — всего он провел за пределами Земли более 1000 дней.

Еще больше удивительных статей вы найдете в наших каналах Дзен и Telegram. Также там проводятся интересные викторины!

Как вы уже поняли, отечественные космонавты были первыми во многом и совершили множество подвигов. Но при этом, они ни разу не летали на Луну — подробнее об этом вы можете почитать в нашей статье «Почему космонавты СССР не полетели на Луну?».