Свобода воли — способность человека без принуждения делать выбор между возможными способами действий.

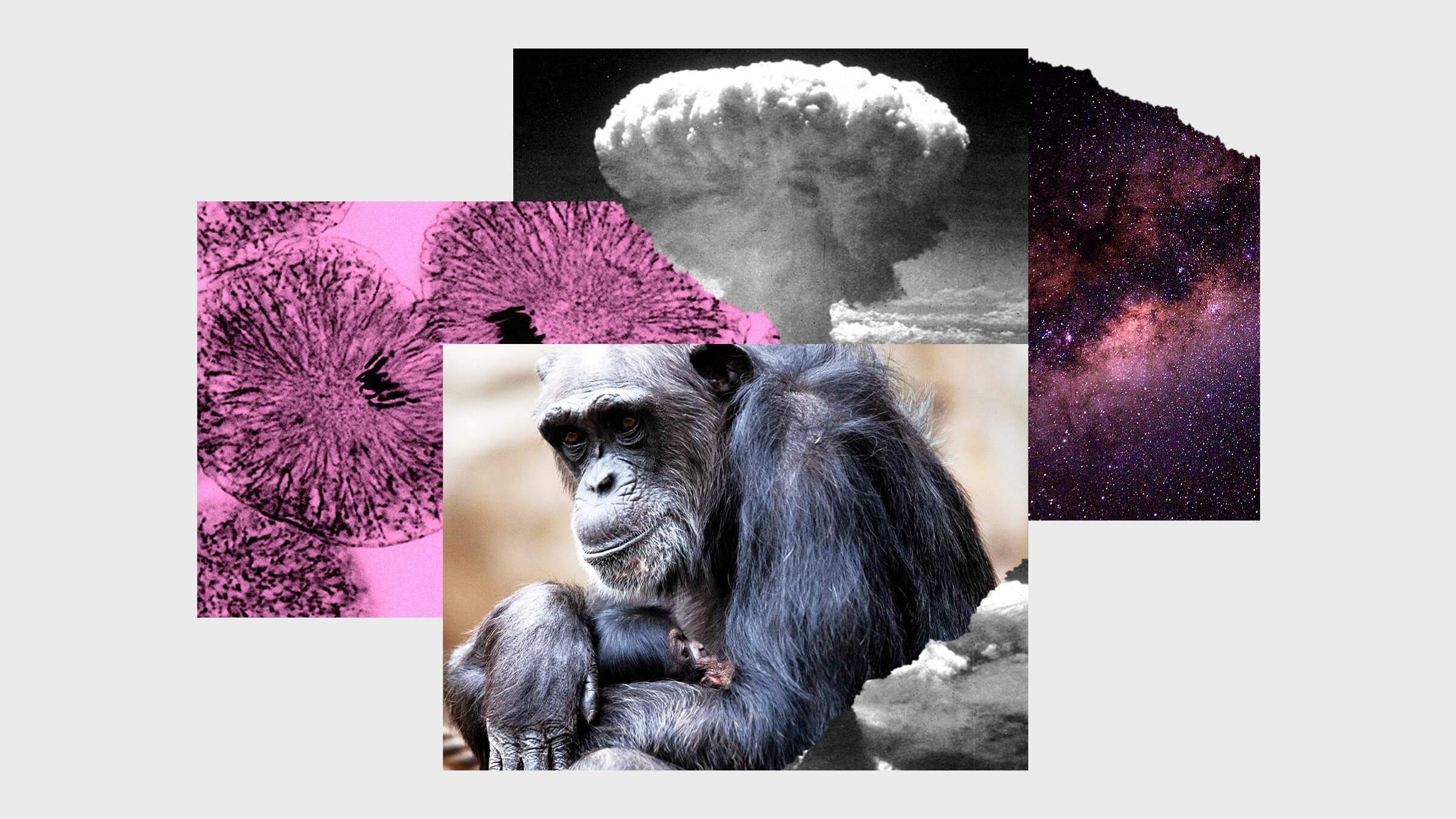

Способность человека делать выбор без принуждения называется свободой воли. И так как мы постоянно принимаем решения и выбираем свой жизненный путь, то разговоры об отсутствии свободы воли кажутся абсурдным. Некоторые философы и ученые, однако, настаивают на том, что никто никогда осмысленно не выбирает то, что делает. В их числе профессор Стэндфордского университета, нейроэндокринолог Роберт Сапольски. Он убежден, что все наши действия сводятся к биологии, воспитанию, обстоятельствам и любым неожиданностям, которые подкидывает нам жизнь. «Мы, как и любой живой организм, всего лишь «биологические машины». У нас нет свободы воли», – утверждает ученый. К такому выводу Сапольски пришел после четырех десятилетий интенсивного изучения поведения человека и приматов.

Свобода воли выражается в том, что человек может достичь душевного покоя, избавившись от неразумных желаний и неоправданных надежд, если будет следовать в жизни традиционному греческому идеалу «меры».

Что такое свобода воли?

В философии и науке под свободной волей традиционно понимается предполагаемая сила или способность человека принимать решения или совершать действия независимо от каких-либо предшествующих событий. К аргументам в пользу существования свободы воли относится субъективное переживание свободы, чувство вины, религиозные убеждения и общепринятые предположения об индивидуальной моральной ответственности, лежащей в основе концепций закона, вознаграждения и наказания.

Концепция радикальной, вечной и часто мучительной свободы выбора является характерной чертой экзистенциализма. Жан-Поль Сартр (1905-80), например, говорил об индивиде, “обреченном быть свободным”.

Термин “свобода воли” появился за последние два тысячелетия как обозначение значительного вида контроля над собственными действиями. Вопросы, касающиеся природы и существования такого рода контроля и его истинного значения, рассматривались Платоном, Аристотелем, Августином, Фомой Аквинским, Декартом и Кантом. Таким образом, все разговоры о свободе воли неизбежно влекут за собой споры о метафизике и этике.

Возможно, все зависит от удачи и черт характера, необходимых для борьбы с трудностями и невезением.

Правда, чтобы понять, о каком контроле идет речь, приходится рассматривать вопросы о причинно-следственных связях, законах природы, времени, мотивации и, в более общем плане, личности человека. Когда же речь заходит о том, какое значение имеет для нас свобода воли, не избежать размышлений о добре и зле, добродетели и пороке, порицании и похвале, награде и наказании.

Читайте также: Реальность не то, чем кажется: как и почему мозг создает иллюзии?

Несмотря на то, что тема свободы воли традиционно относится к философии и этике, все больше ученых, в частности, нейробиологов и бихевиористов, рассматривают этот странный контроль исключительно с научной точки зрения. Но прежде чем перейти к тому, как современная наука понимает свободу воли, рассмотрим причины, по которым с ее существованием многие не согласны.

Детерминизм и свобода воли

Начнем с того, что существование свободы воли отрицают некоторые сторонники детерминизма – тезиса о том, что каждое событие во Вселенной причинно неизбежно. Детерминизм подразумевает, что в ситуации, в которой люди принимают определенное решение или совершают определенное действие, невозможно принять какое-либо другое решение или совершить какое-либо другое действие. Другими словами, утверждение о том, что люди могли бы принять другое решение или поступить иначе, чем они поступили на самом деле – не правда.

Свобода воли понимается как необходимое условие моральной ответственности

Философов и ученых, которые считают, что детерминизм в этом смысле несовместим со свободой воли, называют «жесткими детерминистами«. Их оппоненты, так называемые «мягкие детерменисты», считают, что детерминизм и свобода воли, в конечном итоге совместимы. В большинстве случаев сторонники мягкого детерминизма пытаются достичь этого примирения путем пересмотра общепринятого понятия свободы воли.

Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!

Крайней альтернативой детерминизму является индетерминизм – точка зрения, согласно которой по крайней мере некоторые события не имеют детерминированной причины, а происходят случайным образом. Индетерминизм в некоторой степени подтверждается исследованиями в области квантовой механики, которые предполагают, что некоторые события на квантовом уровне в принципе непредсказуемы (и, следовательно, случайны).

В современной науке, в частности, в когнитивных науках проблема свобода воли рассматривается как вопрос обоснования произвольности человека

Философы и ученые, которые верят, что Вселенная недетерминирована и что люди обладают свободой воли, известны как “либертарианцы” (либертарианство в этом смысле не следует путать со школой политической философии, называемой либертарианством). Хотя можно утверждать, что Вселенная недетерминирована и что действия человека, тем не менее, детерминированы, немногие современные философы отстаивают эту точку зрения.

Это интересно: Научный метод: как избавиться от вредных привычек?

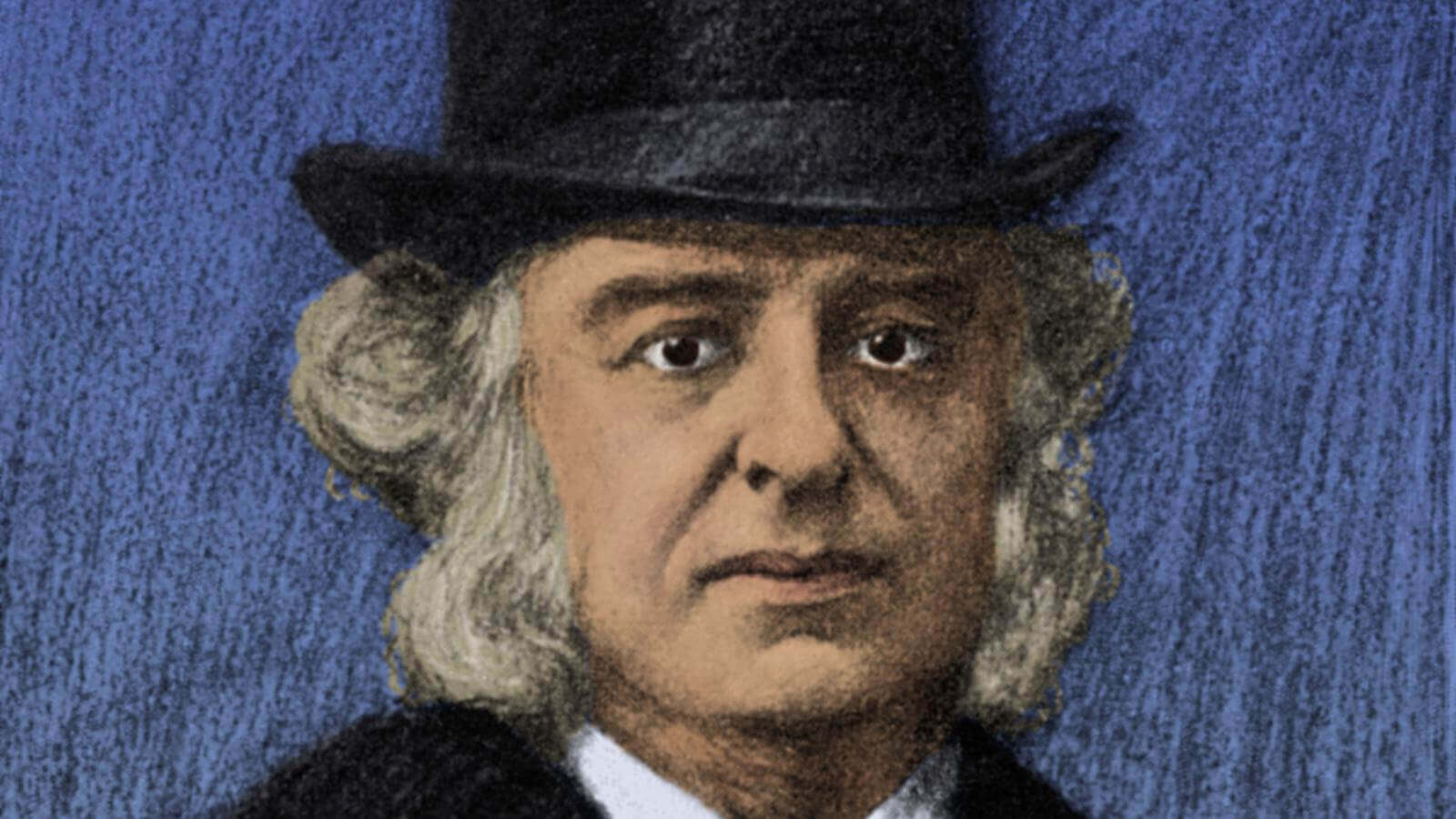

Роберт Сапольски и поведение человека

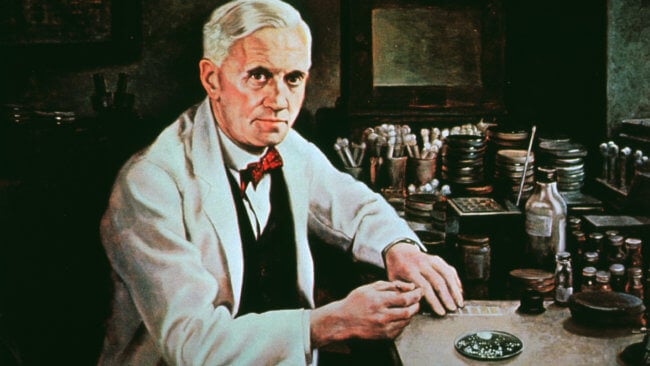

Знаменитый ученый–бихевиорист Роберт Сапольски полон решимости раз и навсегда избавиться от свободы воли и показать, что столкновение с ее несуществованием не обязательно обрекает нас на аморальность или отчаяние.

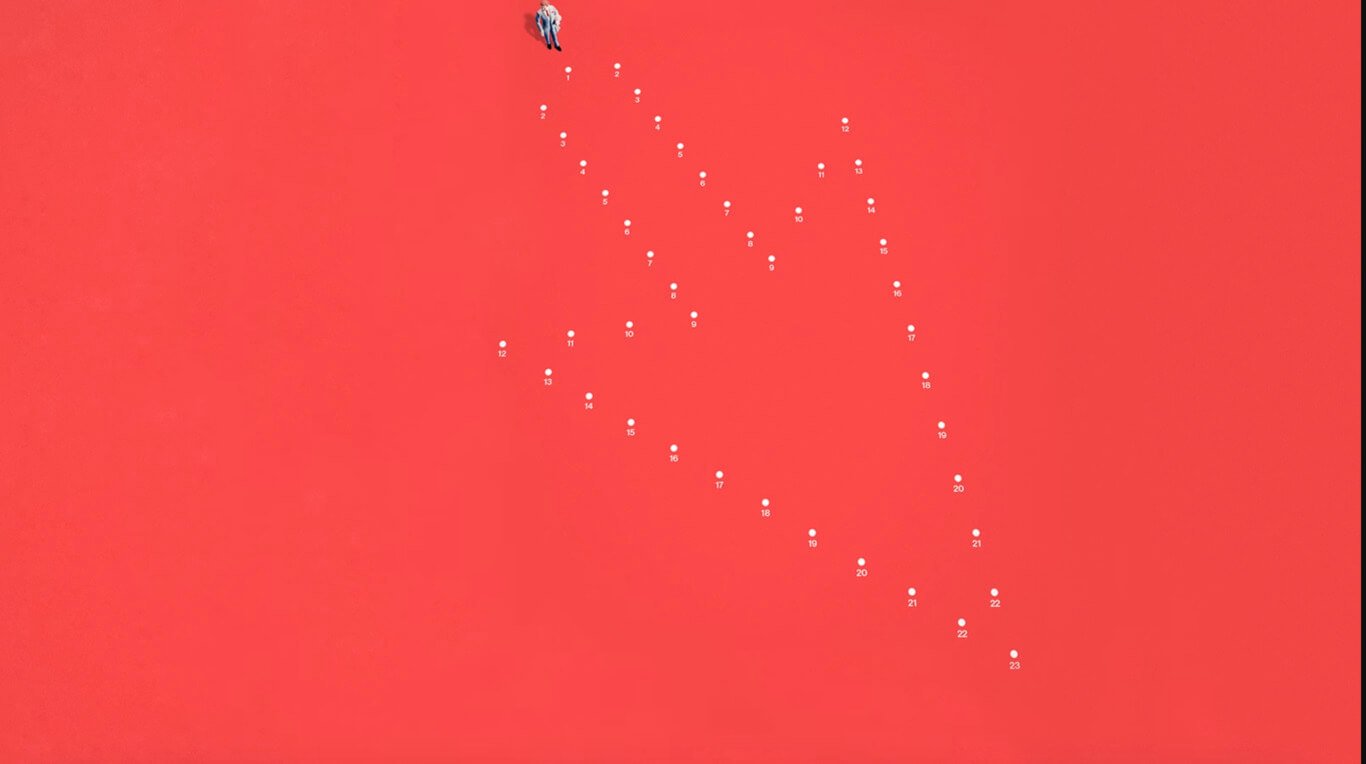

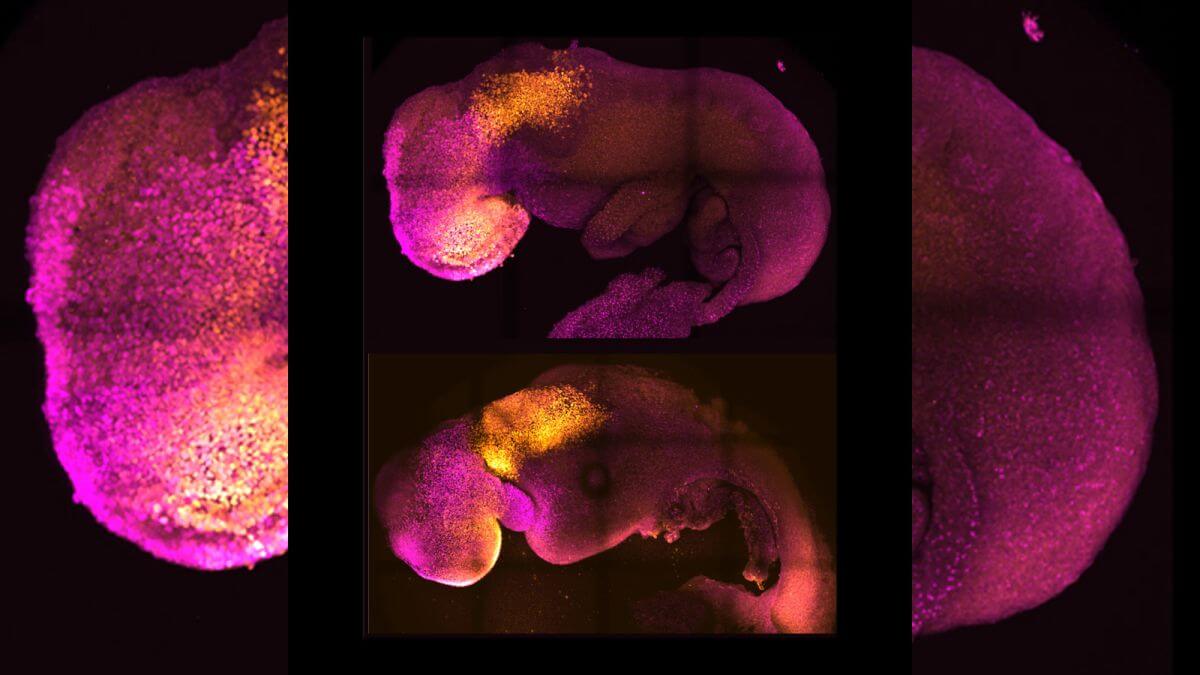

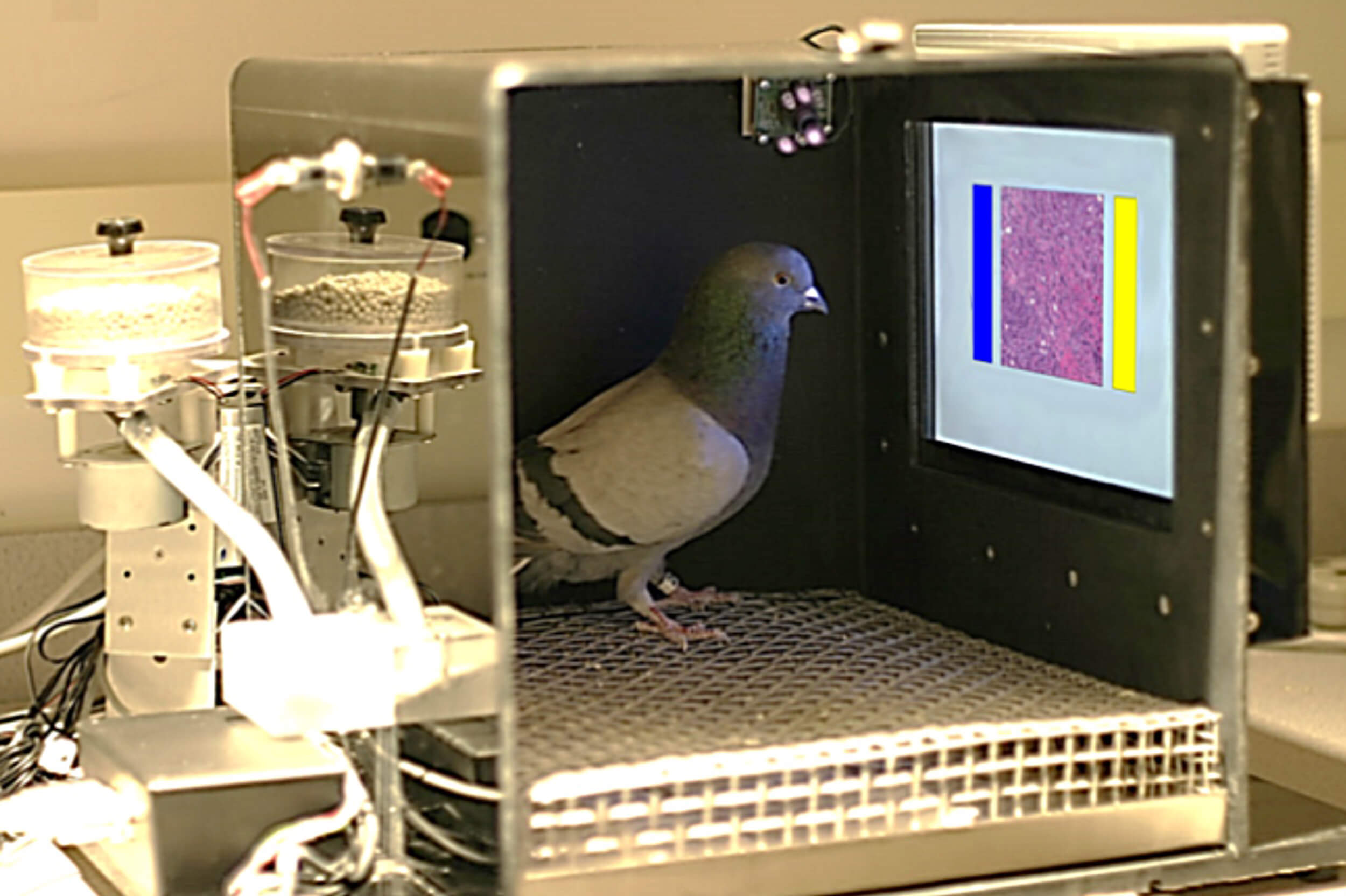

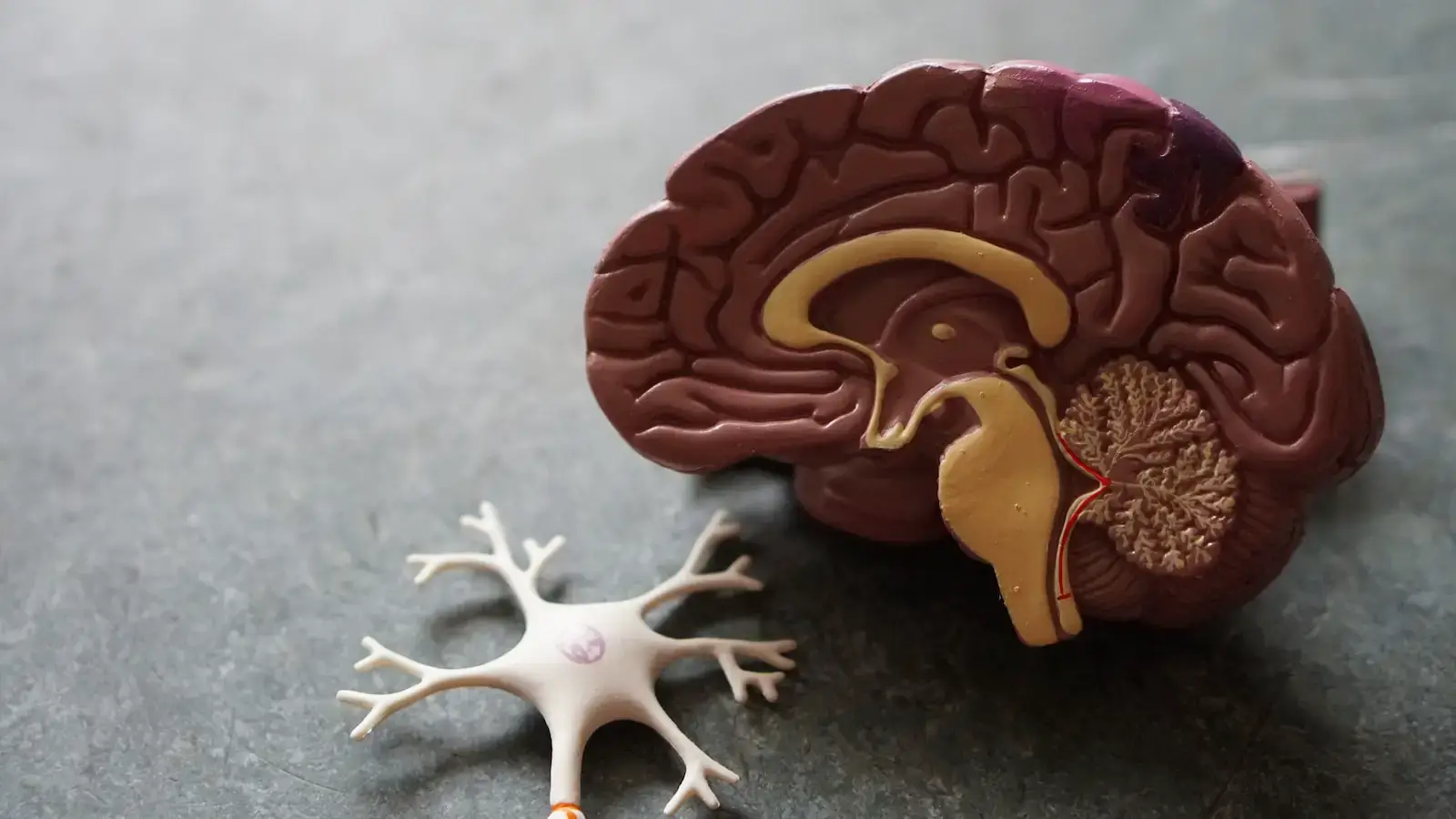

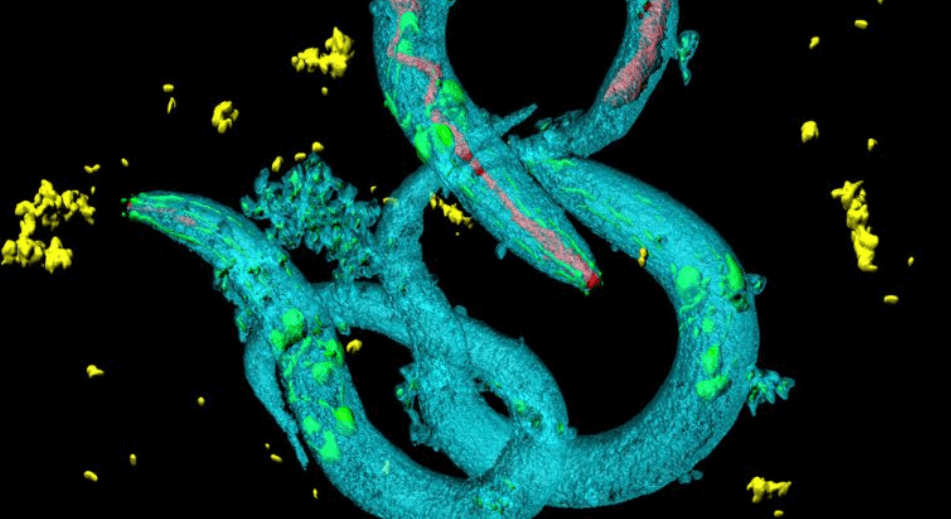

Его стратегия амбициозна: отследить каждое звено причинно-следственной цепочки, кульминацией которой является поведение человека, начиная с того, что происходит в мозге в последние несколько миллисекунд перед тем, как мы начинаем действовать, вплоть до того, как наш мозг формируется под влиянием раннего опыта, и даже до этого. Все эти факторы Сапольски рассматривает на уровне нейротрансмиттеров и генов.

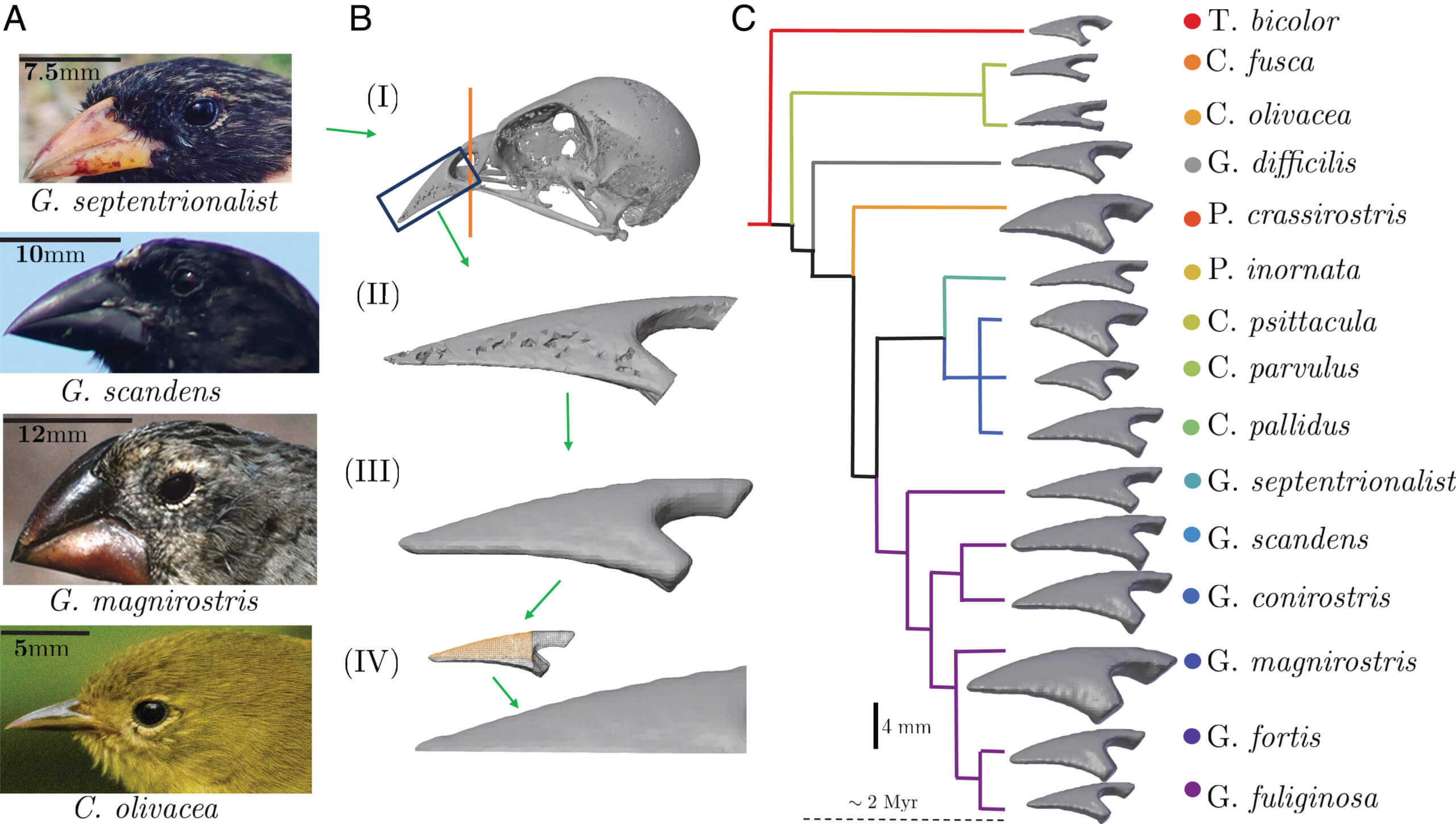

Напомним, что Сапольски является одним из ведущих мировых ученых в области биологии поведения человека. Получивший Стипендию Макартура в возрасте 30 лет, исследователь провел более четырех десятилетий, изучая поведение человека и приматов, в частности стресс и социальное поведение бабуинов.

Роберт Сапольски – профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэндфордского универсистета, популяризатор науки.

Сапольски о депрессии и теории химического дисбаланса – что нужно знать?

Ученый проводил с павианами по восемь-десять часов в день. Роберт больше тридцати лет каждое лето возвращался в Африку к одной и той же группе животных. Эти исследования позже легли в основу книги «Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов». Наибольшую известность в нашей стране Сапольски получил благодаря переводу курса лекций «Биология поведения человека», прослушать который будет интересно каждому (рекомендуем).

Книги знаменитого исследователя также переведены на русский язык, а знакомство с его трудами можно начать с таких произведений как «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество» и «Психология стресса». Кстати, в одной из ранее опубликованных статей мы упоминали, что с 2020 года 66-летний профессор работает над созданием книги, посвященной свободе воли, а точнее, причинам, по которым ее не существует.

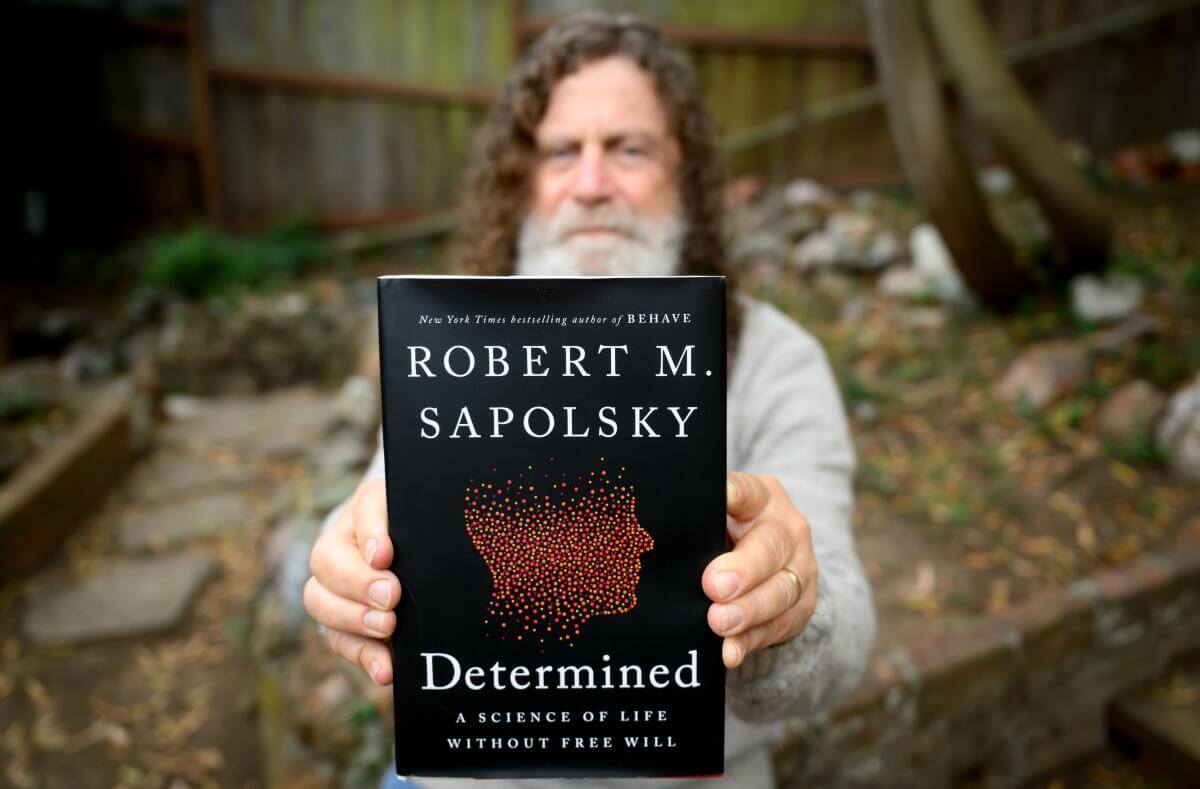

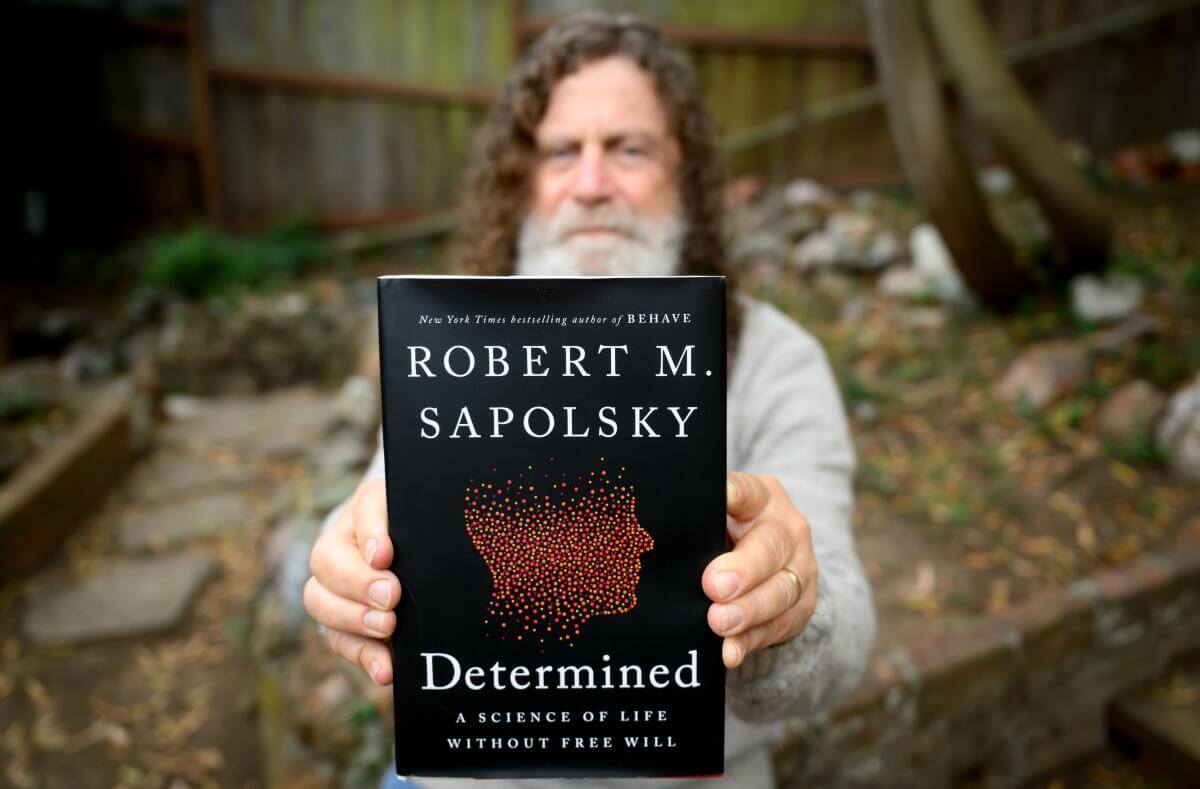

Роберт Сапольски держит в руках свою новую книгу

Что же до новой работы профессора, то книга под названием «Целеустремленность: жизнь без свободы воли» вышла в свет в середине октября, так что российским читателям придется немного ее подождать.

Вам будет интересно: Составлена самая подробная 3D-карта части человеческого мозга

Сапольски против свободы воли

Еще до выхода своей новой книги, профессор регулярно высказывал сомнения в существовании свободы воли. Его вердикт таков: «Мир испорчен и стал намного, намного более несправедливым из-за того, что мы вознаграждаем людей и наказываем их за то, что они не могут контролировать. У нас нет свободы воли. Перестаньте приписывать нам то, чего на самом деле нет», – сказал Сапольски в интервью LA Times.

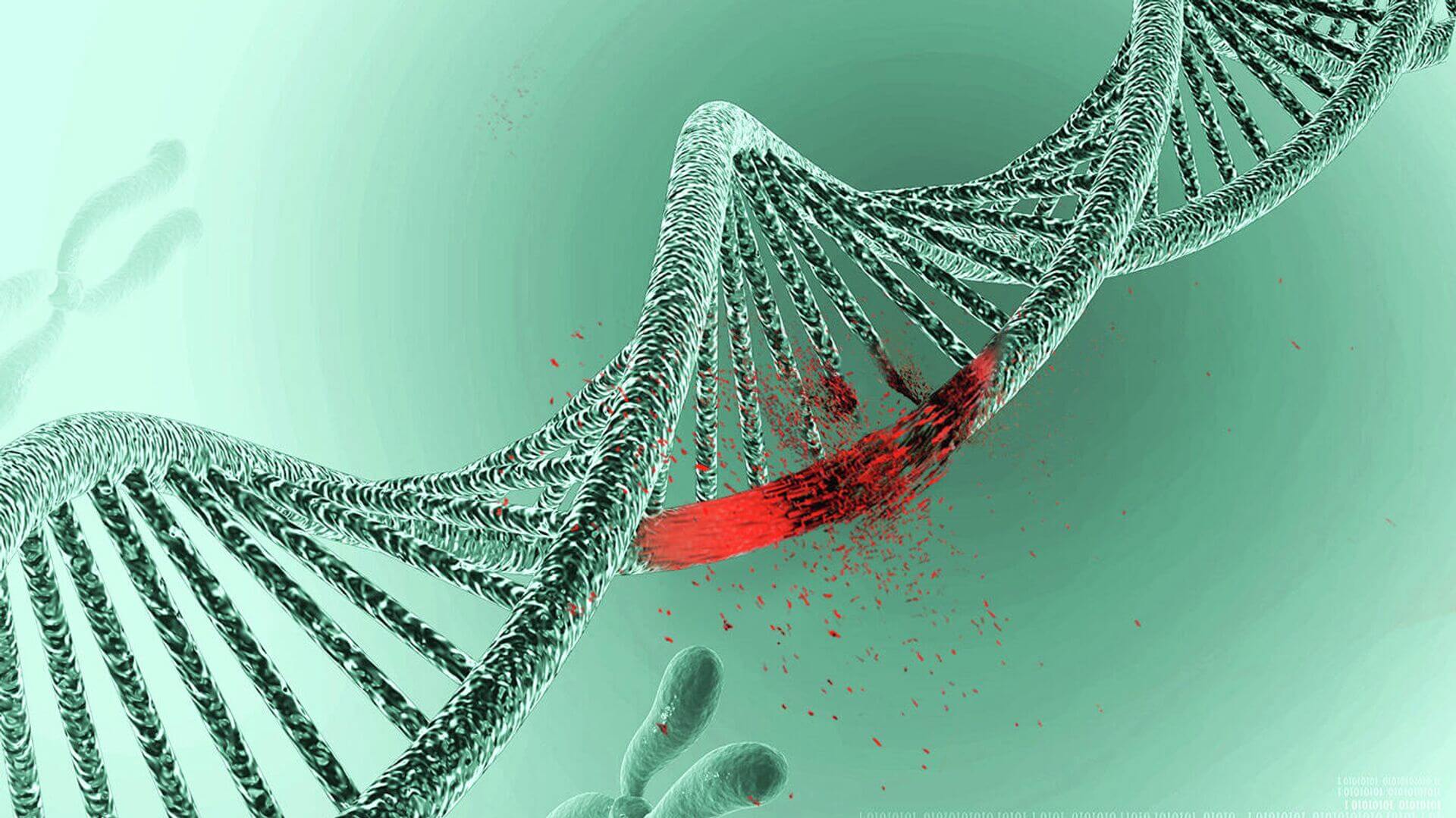

Сапольски убежден, что если бы свобода воли существовала, то должна была бы функционировать на биологическом уровне совершенно независимо от организма, а значит ученые смогли бы идентифицировать нейроны, которые вызывают определенное поведение. Более того, деятельность абсолютно любого нейрона в мозге не имела бы значения, точно так же как окружающая среда, уровень гормонов и культурные нормы. Однако все эти аспекты невероятно важны.

Свободы воли, если верить Сапольски, не существует. Что, возможно, не так уж и плохо

В любой значимый момент мы принимаем решения, основанные на наших вкусах и пристрастиях, ценностях и характере. Все это откуда-то берется, и наш разум не действует независимо. Мы тратим всю свою жизнь на то, чтобы научиться реагировать на различные раздражители — например, на неприятный запах. То, как мы реагируем на запах, определяется нашими генами, которые запрограммировали и наши обонятельные рецепторы и поведение, – отмечает профессор Стэндфордского университета в интервью New York Times.

Он также приводит аргументы против таких идей, как сила воли. Да, есть люди, которые “преодолевали невезение с поразительным упорством и выдержкой”, но их способность к упорству и выдержке была дарована удачей. И определенными чертами характера.

Не пропустите: Что такое сознание и как оно появилось?

Лекции знаменитого нейробиолога, профессора Стэнфорда Роберта Сапольски имеют огромный резонанс, а книги раскупаются миллионными тиражами.

Среди критиков Сапольски немало тех, кто отмечает кое-что любопытное: если свободы воли не существует, то не существует и моральной ответственности. В ответ на критику профессор говорит, что «сама идея о том, что мы несем ответственность за свои действия, является «совершенно бесполезным определением». К счастью, Сапольски хочет, чтобы люди были счастливы, а не страдали — что, по его признанию, несколько не соответствует контексту его главного аргумента.

Как жить без свободы воли?

Журналисты, которые ознакомились с новой книгой Сапольски отмечают, что когда автор обращается к вопросу о том, как мы должны жить в отсутствие свободы воли, его гуманное мировоззрение выходит на первый план. Некоторые утверждают, что осознание того, что нам не хватает свободы, может превратить нас в моральных монстров.

Сапольски, все же, приводит трогательные доводы в пользу того, что на самом деле это причина жить с глубоким прощением и пониманием – за то, что видишь “абсурдность ненависти к любому человеку за все, что он сделал”, – заключают журналисты.

«Я не думаю, что все безнадежно, ведь отсутствие свободы воли не означает, что ничего не может измениться. Просто нужно понять тот факт, что мы не выбираем путь менять себя — нас изменяют обстоятельства, и в этом прямое влияние биологии», – говорит Сапольски

Здесь, однако, скрывается знакомый парадокс, как и при любом обсуждении того, как мы должны реагировать на отсутствие свободы воли: если свободы воли нет, то, конечно, мы просто будем реагировать так, как мы реагируем? Но значит ли это, что увлекательная и сострадательная книга Сапольски не изменит то, что люди думают или как ведут себя по отношению друг к другу. Это просто означает, что у них нет выбора и возможности что-то изменить.

Это интересно: Суеверия с точки зрения науки: почему мы верим в сверхъестественное?

Безусловно, аргументы и идеи Сапольски могут расстроить многих. Однако всегда есть вероятность того, что свобода воли скрывается в какойто части мозга, еще не исследованной учеными. Но даже если это не так, философия по-прежнему выступает за существование свободы воли.